「天干地支 五行」是中國古代文化中重要的概念,它們代表著宇宙萬物的變化和相互關聯。五行的五種表現形式金、木、水、火、土,不僅指物質層面,更有著豐富的精神狀態。這些元素擁有自己的意志和個性特徵,並遵循著「相生相剋」的原理。從宇宙的混沌無極到後天的相生相剋,五行之間的關係在不同層次上呈現出多樣的表現。在更高的境界中,五行的相生也代表了救度的含義。」

五行的多面向表現與相生相剋原理

在傳統文化中,五行——金、木、水、火、土——被賦予了雙重的含義,它們不僅代表五種不同的物質元素,也象徵著五種精神狀態。這些精神狀態展現為五行之間的互動關係,尤其是相生相剋的動態變化。相生意味著滋生、幫助和養育,而相剋則代表著剋制、破壞和淘汰。

從物質層面來看,五行可以理解為宇宙中所有存在的事物,從有形到無形。而在精神層面,相生相剋的原理則揭示了宇宙間各種關係的深層結構,這些關係可以是積極的和諧相處,也可以是消極的衝突競爭。對眾生而言,相生通常帶來希望、幸福和好運,而相剋則可能導致各種不幸和災難。因此,在相生時,五行成為眾生喜愛的“吾行”,而在相剋時,則成為“吾刑”,即帶來刑罰和痛苦。

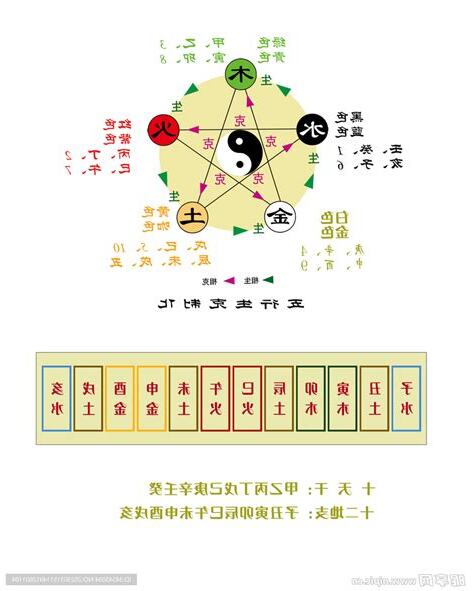

在五行相生關係中,順序依次為水生木、木生火、火生土、土生金、金生水。相剋的順序則為水克火、火克金、金克木、木克土、土克水。這些關係構成了五行輪迴的基礎,也體現了陰陽理論的精華。

在傳統學術中,天干地支是五行的文字表述形式。天干有十個,分為陽陽兩類,其中甲、丙、戊、庚、壬為陽幹,乙、丁、己、辛、癸為陰乾。地支有十二個,同樣分為陰陽兩類,其中寅、卯、巳、午、申、酉、亥、子為陽支,醜、辰、未、戌為陰支。每一個天干地支都對應著特定的五行屬性,從而形成了豐富的命理學體系。

總之,五行學説深入淺出地描述了宇宙萬物的複雜關係,從物質的構成到精神的交互,為我們提供了觀察世界的獨特視角。

當天干地支與五行融合在一起時,它們展現了中國古代哲學中一種獨特的思維方式。

天干地支指的是一種曆法系統,將時間分為十天干和十二地支,並與五行理論相結合。

這種結合可以追溯到古代中國對自然和宇宙運行的觀察和研究。

天干代表著陽性能量,地支則代表陰性能量。

這些天干和地支都與五行(木、火、土、金、水)相關聯。

五行理論認為,宇宙中的一切事物都可以歸結為這五種元素,並且相互影響。

這種理論也被應用在許多不同的領域,包括中醫、風水和命理學等。

在中醫中,醫生使用天干地支和五行理論來評估人體健康狀況。

根據每個人的出生日期和時間,可以確定他們的命理運程,並且根據五行的相生相剋關係來做出相應的調整。

同樣地,在風水學中,人們也會根據這些理論來佈置房屋和辦公空間,以提升運氣和幸福。

天干地支和五行理論的應用不僅停留在古代,現代社會中仍然有許多人對它們感興趣。

人們相信這種理論可以幫助他們找到平衡和和諧,並且提供指導和支持。

儘管有些人對這種理論持懷疑態度,但也有很多人相信它們的力量。

總結來説,天干地支和五行理論是古代中國哲學的結晶,並且在現代仍然受到一定程度的重視和應用。

它們提供了一種獨特的視角來理解宇宙和人類的關係,並且影響了中國文化和思維方式。