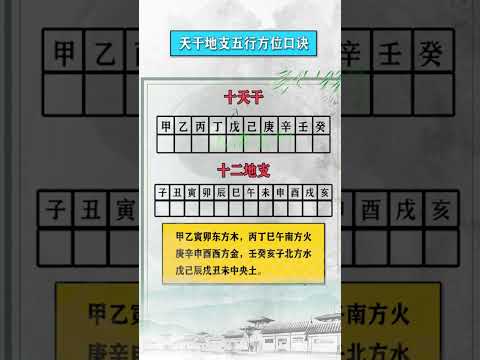

「天干地支 方位」是二十四方位分法中的重要概念,它使用十天干、十二地支和八卦的組合,將空間平均分成二十四個方向,以辨別東西南北。這種分法在羅經中有所記載,通過指針來確定方向。每個方位佔據十五度,依照北順時針的順序依次排列,從子、癸、醜、艮、寅、甲到乾、亥、壬。除了二十四方位外,還有四個主要方位:南、北、東、西。在傳統上,北向南為正,繪製圖時,南在上方,北在下方,東在左側,西在右側。」

二十四方位的劃分與應用

在方位分法中,有一種稱為「二十四方位」的劃分方式,它將十天干(除去戊、己)、十二地支以及八卦中的乾、坤、艮、巽四個卦象進行平均分配,形成二十四個方位,用來辨別東西南北。這種方法常見於羅盤(又稱經盤)中,通過指針的指向來確定方向。現代通常的説法是,每個方位佔十五度。從北開始順時針排列,依次為:

- 子癸丑艮寅甲

- 卯乙辰巽巳丙

- 午丁未坤申庚

- 酉辛戌乾亥壬

陰陽家將這二十四個方位稱為「二十四山」,在指示方位時會稱之為艮山、丁山等。這種劃分方式稱為「正針」。如果使用兩山的名字來指示中間的位置,則稱為「雙山」,而指針所在的位置則稱為「中針」,這樣就形成了四十八個方位。在中針和正針之間的位置則稱為「縫針」,相當於九十六個方位。

主要方位與八卦方向

主要的四方方向是:

- 午(正南方)

- 子(正北方)

- 卯(正東方)

- 酉(正西方)

而八方則包含四個方位:

- 巽(東南方)

- 艮(東北方)

- 坤(西南方)

- 乾(西北方)

傳統方向的劃分

傳統上,房子的坐向是坐北朝南,而在繪製圖畫時,則習慣上將北方畫在下方,南方畫在上方,左邊是東方,右邊是西方。從出土的戰國時期清華簡中可以看到,當時的圖畫中已經有八卦的圖形,並且也是上南下北的排列方式。

二十四方位的細分

二十四方位在實際應用中,每個方位並非僅佔十五度,而是左右各延伸七度半,這樣每個方位實際上涵蓋了十五度的正位和七度半的左、右兩部分,總共佔據了十五度。例如,子位不僅代表正北方,而是包括了正北左右各七度半的區域。

地支與身體部位的對應

在以地支劃分身體部位方面,有這樣的對應關係:

- 子:耳

- 醜:胞肚

- 寅:手

- 卯:指

- 辰:肩、胸

- 巳:面、咽齒

- 午:眼

- 未:脊樑

- 申:經絡

- 酉:精血

- 戌:命門、腿足

- 亥:頭

天干地支 方位

天干地支方位是中國古代的一種方式來描述時間和方位的方法。天干是用十個字來表示年份、月份、日子,地支則是用十二個動物符號來表示。這種方式既具有實際的指向作用,也藴含著豐富的文化和哲學意義。

在古代,人們經常根據天干地支來確定方位。比如在建造房屋時,會根據房屋所在的方位來決定特定的佈局和設計。在中國風水學中,天干地支方位更是被認為是能夠影響人的運勢和福祉的重要因素。

天干地支方位的使用可以追溯到古代的《易經》中。根據《易經》的理論,事物的變化和發展都具有一定的規律性,而這種規律性又與天干地支密切相關。人們相信,如果能夠根據天干地支的變化來調整自己的行為和生活方式,就能夠獲得更好的運氣和幸福。

根據天干地支方位的理論,不同的年份、月份和日子都對應著不同的方位。比如,甲子年對應著正北方位,乙丑年對應著東北方位,以此類推。而在月份和日子上,也有對應的方位。這些方位的確定是根據天干地支的週期性特徵和與自然環境的關聯性來進行的。

除了在風水學中的應用外,天干地支方位還廣泛應用於中國的文學、藝術和日常生活中。在古代的詩詞中,天干地支方位常常被用來表達情感和描繪景物。在書法和繪畫中,天干地支方位也被用來表現動態和平衡。