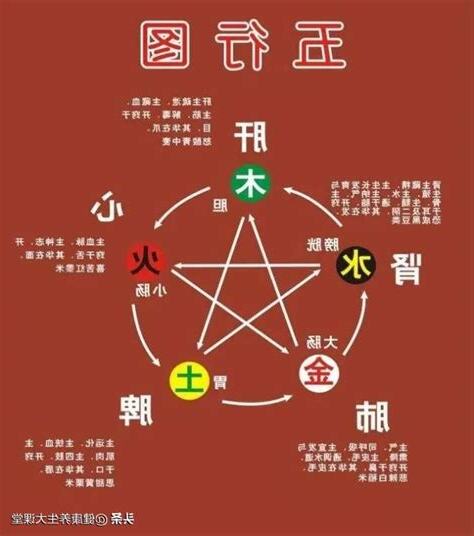

中醫學裡的心肝脾肺腎功能,是中醫的核心概念之一。這五種功能不僅代表著五個器官,更象徵著身體的調和與平衡。與西醫的觀點不同,中醫中的心、肝、脾、肺和腎以「金」、「木」、「水」、「火」和「土」作為符號,交織出相生相剋的微妙關係。這種觀念不僅讓人感受到身體的微妙之美,還引導著中醫學的研習之路。

《中醫與西醫的視角:對比五臟功能的差異》

中醫學提到的五臟,即心、肝、脾、肺、腎,不僅僅是指人體內的器官,更是五種功能的代表。在西醫學中,這些器官也被認定具有特定的功能,但與中醫的解釋存在差異。中醫使用“金”、“木”、“水”、“火”、“土”這五種元素來象徵五臟的功能,並且講究五者之間的相生相剋關係,這種觀點構成了中醫學獨特的概念框架。

五臟的功能與特性

- 心:主血脈,主藏神,為“君主之官”,在五行屬火,與夏氣相通應。

- 肝:主疏泄,主藏血,與春氣相通應。

- 脾:主運化,統攝血液,為“後天之本”,在五行屬土。

- 肺:主氣司呼吸,主行水,在五行屬金,與秋氣相通應。

- 腎:主水,主藏精,在五行屬水,與冬氣相通應。

五行的相生相剋

| 相生 | 金生水,水生木,木生火,火生土,土生金 |

| 相剋 | 金剋木,木剋土,土剋水,水剋火,火剋金 |

在中醫理論中,身體的各種症狀和疾病被認為是五臟功能失調的表現。因此,中醫治療並不僅僅是對症下藥,而是從整體功能調節出發,通過調整五臟的功能平衡,達到治療的目的。

此外,中醫還認為五臟與自然界的四時變化相連,這種觀點構成了中醫養生和治療的重要基礎。例如,夏季養心,冬季養腎,春季養肝,秋季養肺,而長夏則注重健脾。

總結

中醫和西醫對五臟功能的認識存在差異,中醫更強調功能之間的整體性和動態平衡。瞭解並運用中醫的這些觀點,有助於更全面地理解人體的健康和疾病,從而制定更為有效的預防和治療策略。

心肝脾肺腎功能在中醫理論中被視為五臟六腑中最重要的五個部分。

心肝是人體精神活動的中心,主管體內的血液循環和情緒調節;脾則負責腸胃消化吸收和升清氣血的功能。

肺支配著呼吸運動,調節氣機的運行,並與大腸構成皮膚和毛髮的保護屏障。

腎則是生命之源,主宰生長發育和生殖功能,同時調節水液代謝和排泄體內的廢物。

總的來説,心肝脾肺腎功能的協調運作對於維持人體的健康至關重要。

心肝脾肺腎功能

在中醫理論中,心肝脾肺腎功能被視為人體五行相互作用的一部分,相互依存,互補互濟。

心肝主木,脾主土,肺主金,腎主水,它們相應於五行中的木、土、金、水。

心肝脾肺腎功能的失調可能導致身體的疾病和不適,所以要保持這五個臟器的健康功能非常重要。

心肝脾肺腎功能失調的症狀

當心肝脾肺腎功能失調時,人體可能出現不同的症狀。