撿骨注意事項在台灣的 funeral customs 中佔有重要地位,它是一種對先人表達尊敬和紀唸的儀式。在進行撿骨儀式時,有一些關鍵的注意事項需要遵循,以確保整個過程的順利進行。首先,選擇合適的地點和時間是非常重要的,這通常需要考慮到風水因素和家族的禁忌。其次,參與儀式的人員需要穿戴得體,並且遵循一定的禮儀規範。此外,對於骨灰的處理也有特定的方法,需要小心謹慎。總之,撿骨注意事項不僅關係到對逝者的尊重,也影響到生者的心理狀態和社會關係。

撿骨與弔喪的習俗

撿骨

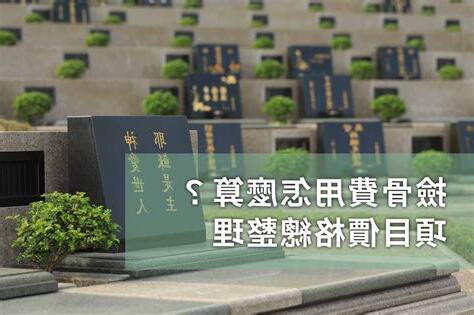

撿骨又稱做「撿金」,是指傳統土葬幾年後,將先人遺骨從棺木中取出重新洗淨整理,然後用奉金甕(骨灰罐)安裝。有的會重新葬入原墓穴中,也有遷入寶塔中安奉供養。這不僅是為了風水,也是確保先人依自然過程化解成仙。撿骨的時間各地不同,科學上建議五年以上。準備工作包括擲杯問過先人,請地理風水師選定日期並進行相關儀式,以及備齊祭拜用品。撿骨師負責從棺中移出遺骨,撿齊、洗淨並安放入新的骨灰罐。全程應肅穆嚴謹。撿骨後,遺骨可重新入葬或晉塔。

羅馬柱

羅馬柱是用來裝飾鮮花的高大柱子,上頭放一大盆鮮花,價格約5,000至8,000元。

蘭花盆

以數株蘭花合栽於一大盆,多選用高雅脱俗的白色蝴蝶蘭。蘭花不僅姿態優美,而且生命力強,花期持久,以此作為盆栽禮物,深受人們喜愛。蘭花盆的株數有五、七、九之別,價格也因此有所不同,約在2,500元至3,500元之間。

對於來弔喪的親友,古時喪家會在卒哭或除靈後,分胙(祭拜用的肉)給來弔的親友,稱為「答紙禮」。現今則以毛巾和手帕作為回贈的禮品,價格分別約為50元和20元。

對於近親的弔祭,稱為「貼拜」,喪家會代辦牲禮粿品,而近親給的奠儀則稱為「貼拜禮」。

羅馬柱

羅馬柱是用來裝飾鮮花的高大柱子,上頭放一大盆鮮花,價格約5,000至8,000元。

蘭花盆

以數株蘭花合栽於一大盆,多選用高雅脱俗的白色蝴蝶蘭。蘭花不僅姿態優美,而且生命力強,花期持久,以此作為盆栽禮物,深受人們喜愛。蘭花盆的株數有五、七、九之別,價格也因此有所不同,約在2,500元至3,500元之間。

輓聯

昔日弔唁逝者時,常以白布為底,書寫哀悼文詞,形式有輓幛、輓軸、輓額及輓聯等多種。輓幛多為四字,如「德望常昭」、「音容宛在」之類,以直式書寫於七尺白布之上。若書於立軸,則稱為「輓軸」;橫寫者,則稱為「輓額」。而輓聯則是指兩聯的輓詞,如「流水夕陽千古恨,淒風苦雨百年愁」、「歸去來兮,夜月樓台花萼影;行不得也,漫天風雨鷓鴣聲」。如今,人們將四字橫書的「輓額」也稱為「輓聯」。

現今送輓聯者,多為機關團體、政府官員、民意代表或有社會地位者。

奠儀

奠儀古稱「賻贈」或「楮敬」。「賻贈」意指親友以金錢協助喪家辦理喪事,而「楮敬」則是提供金錢購置香燭銀紙於靈前焚燒。無論名稱為何,其實質均為現金。奠儀的數額視交情深淺而定,但通常遵循奇數不為偶數的原則,一般金額在1,

台灣紙紮屋宇與紙錢的歷史與習俗

在台灣喪葬文化中,紙紮屋宇和紙錢扮演著重要的角色。普通的紙紮房屋價格約在10,000至30,000元之間,而更具規模的紙紮莊園更是價值十餘萬元。這些紙紮物被用來作為死者在另一世界的居住地或者財富象徵。

據傳,紙錢的焚燒可能是由唐朝的「祠祭使」王璵發明。唐代詩人張籍的詩作《北邙行》中提到「寒食家家送紙錢,烏鳶作窠銜上樹」,白居易的《寒食野望吟》也有「風吹曠野紙錢飛,古墓累累春草綠」的描述,這表明紙錢在唐代已經非常普遍。

延伸閲讀…

關於撿骨

撿骨是什麼?撿骨前該準備或是注意哪些事項呢?

隨著佛教在魏晉時期傳入中國,其葬俗也在民間傳播。由於佛教推廣火葬,原本埋葬的「瘞錢」改為焚燒,從而形成了現代燒紙錢的習俗。

據傳,紙錢的焚燒可能是由唐朝的「祠祭使」王璵發明。唐代詩人張籍的詩作《北邙行》中提到「寒食家家送紙錢,烏鳶作窠銜上樹」,白居易的《寒食野望吟》也有「風吹曠野紙錢飛,古墓累累春草綠」的描述,這表明紙錢在唐代已經非常普遍。

延伸閲讀…

撿骨注意事項

撿骨需注意事項

隨著時間的推移,紙錢的形式和用途也逐漸多樣化。為了使其更接近現實金銀,會在紙上黏貼金箔或銀箔,形成了「金紙」和「銀紙」。此外,紙錢還會以版印的方式印上各種圖案,

改寫後的文章

昔日殺坯工藝昔時,民間多以稻草灰、炭末、木屑、茶葉或粗紙等物料鋪於棺內,今時則多見衞生紙。土葬或俗稱「打桶」者,常於棺底鋪設庫錢、銀紙、木屑、茶葉或衞生紙。然火化漸成主流,出廠之棺木多已裝飾華美,內襯墊布,遺體可直接入內,無需另行鋪墊。

七星引路棺底之上,舊時常置一薄木板,上繪北斗七星或鑿七孔(左三右四),名曰「七星板」。七星板之習俗源於魏晉南北朝,至隋唐五代達鼎盛。其意在指引亡者前路,亦有鎮煞之能。今人多已捨棄七星板之用。

棺中素被七星板之上,舊俗以麻、薴、白布縫製一布,名為「棺席」或「底被」。此風今亦少見。

屍身安眠入殮時,屍枕以銀紙填充,外覆以白布、紅布。依古禮,枕中需放雞毛、狗毛,謂之「雞枕」,意在提醒亡者晨昏時分。屍枕形如菱角或元寶,亦有菱角枕、元寶枕之稱 |