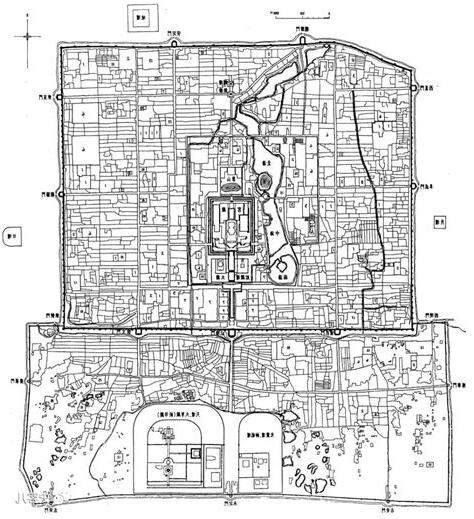

明代北京城的佈局是中國歷史上最重要的城市防禦體系之一。從內到外,北京城由宮城、皇城、內城和外城組成,包括城牆、城門、甕城、角樓、敵台和護城河等多道設施。作為明清兩代的王朝都城,北京城代表著中國文化、經濟、軍事和政治中心的集中。明成祖朱棣在1406年開始的築城遷都計劃和明嘉靖帝增築外城的舉措,確定了今日北京城「凸」字型的佈局。850多年的建城建都史使得北京城成為全球保存最完整、面積最大的城市防禦體系。

<

明清北京城,清代名為京師順天府,是中國歷史上最後兩代統治者明、清的都城。這座城市的防禦系統由內而外分為四層,包括宮城(即為紫禁城)、皇城、內城和外城,由城牆、城門、甕城、角樓、敵台和護城河等多道設施組成,是世界上保存最完整、面積最大的城市防禦體系之一。北京城的歷史可追溯至元世祖忽必烈於1264年興建的元大都,至今已有超過850年的歷史。明代永樂四年(1406年),明成祖朱棣開始了築城遷都計劃,使北京成為明清兩代的政治、經濟、文化和軍事中心。至嘉靖年間(1553年),北京城的外城擴建完成,形成了現今「凸」字型的城區佈局。北京城作為歷史上最後一個帝王都城,集明清時期城池建設的最高水平之大成,是中國傳統文化在都市設計與規劃上的傑出代表。然而,自明末以降,北京城池遭受了一系列的破壞和改建,包括1644年李自成起義時的焚毀、1900年八國聯軍入侵時的破壞,以及中華民國和中華人民共和國成立後的拆改。自1958年起,北京市政府因交通和地鐵建設的需要,開始逐步拆除和改造城池,現今大都數城池已不復存在,僅存部分遺址和復原的建築。元大都的城門設計中,東、南、西三面各設三座城門,北面則設兩座。東面的三門由北至南依次為光熙門、崇仁門和齊化門;西面的三門為肅清門、和義門和平則門;南面的三門中,麗正門居中,順承門在東,文明門在西;北面的兩門為健德門和安貞門。明初徐達攻佔大都後,由於新勝且城池不適合防守,便在北城牆南側約5裏處修建了新城牆,同時以磚包砌原有城牆,以加固防禦。

明代北京城的佈局可以説是非常宏偉而獨特的,其規模和結構都極為壯觀。明代北京城的佈局以中軸線為中心,分為內城和外城兩部分。

內城

內城是北京城的核心區域,也是皇帝和皇室成員的居住地。內城呈正方形,佔地面積龐大。內城四周被高牆圍繞,牆上有城門。城中心是紫禁城,作為皇帝的宮殿,是整個內城的中心地帶。紫禁城周圍有許多宮殿、花園和廣場,展現了明代建築的精湛工藝和宏偉規模。

外城

外城是內城的保護層,同樣呈正方形,佔地面積較小。外城的牆和城門也非常宏偉,起到了保護城市的作用。外城周圍有許多重要的建築和設施,如外城廣場、官署和商業區等。外城內的道路整齊有序,鋪設了石板,方便人們的出行。

中軸線

明代北京城的佈局中,最重要的是中軸線,也被稱為皇城軸線或王朝軸線。中軸線經過整個內城和外城,連接了許多著名的建築和景點,如天壇、天安門和故宮等。中軸線的設計非常精確,每個建築和景點都在軸線上有一個特定的位置,形成了一個統一而和諧的整體。

總結而言,明代北京城的佈局是中軸線為核心,內外城相互呼應的結構,展現了明代建築藝術的精華,也體現了當時的皇權和政治制度。

延伸閲讀…

明清北京城

明課題二:明代國勢的張弛第三章:明代的都城建築:北京城