甲乙丙丁戊己庚辛壬癸,當這些字在你眼前跳動時,你會思考它們的意義嗎?它們是中國傳統的數字記號,也是文化的一部分。在這段引言中,我們將探索這些字符的歷史和其在當代社會中的應用。

在現代,甲乙丙丁戊己庚辛壬癸雖然不像古代那樣被廣泛使用,但它們仍然是漢字文化中的一部分。在一些特定場合,比如在商務簽約、古籍翻譯或文化研究中,人們仍然會遇到這十二

天干歷代資料記載

| 出處 | 內容 |

|---|---|

| 《世本》、《呂覽》 | 大撓作甲子 |

| 《後漢書》 | 黃帝遇蚩尤神擾亂,於涿鹿之野大戰後,築壇祭天,方丘禮地。天降十干、十二支 |

| 《宋書》 | 天皇兄弟十三人「作干支以定日月度」 |

| 《五行大義》 | 天皇「始制干支之名,以定歲之所在」 |

| 《晉書》 | 大撓氏將幹支配成六十甲子 |

| 《尚書正義》 | 伏羲作甲曆定歲時 |

| 《軒轅黃帝傳》 | 命臣潛龍氏作甲曆 |

| 《資治通鑑外紀》 | 伏羲推策作甲子 |

| 《山墳》 | 伏犧氏命臣潛龍氏作甲曆 |

| 《路史》小注引陳鳴《曆書序》 | 伏羲作甲子 |

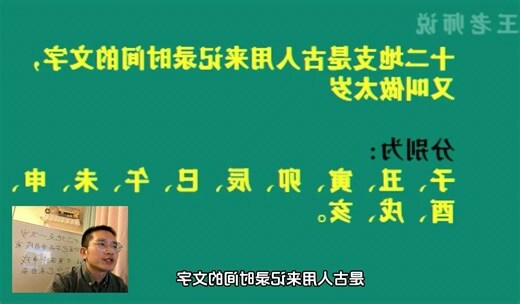

天干名稱來源

天干共10個文字:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,循環使用。這些名稱源自《白虎通》,將天在史籍記載中,《物原》一書由羅頎撰寫,其中提到伏羲創造干支甲子。然而,這些説法主要源自北宋之後的文獻。不管是黃帝、天皇還是伏羲,這類説法常常將遠古時期的聖王或賢人視為各類制度的開創者,而這些古代細節已難以考證。但可以確定的是,古人將干支的發明與天文觀測和曆法制定緊密相連。蔡邕的記載表明,十干用於紀日,十二地支則用來標記月建,兩者最初可能是獨立的計數系統。後來,兩者相結合,形成了六十干支紀日的體系。

根據現有的考古資料,天干和地支在商朝時期已得到廣泛應用。例如,甲骨文中的占卜記錄就採用干支紀日,如丙寅卜、癸酉卜等。在出土的甲骨中,還發現了完整的干支週期表,從右向左、上下排列。商朝君王和王后的名字也常常以天干命名,如太乙、盤庚、武丁、母辛等,他們所祭祀的先王從上甲微到主癸,也使用天干命名。

郭沫若在《甲骨文字研究·釋支幹》中提出,天干可能源自殷人的十進位記數法,而地支則可能源自十二辰,並可能受到古巴比倫黃道十二宮的影響。然而,他對這種影響的傳播途徑描述得較為模糊,沒有確切的依據。吳宇虹對此持反對意見,她指出郭沫若所作的音韻配對並不準確,且巴比倫和古代中國天文學有着諸多不同之處,因此兩者可能是獨立起源的。

一些學者認為干支的發明可以追溯到商朝之前。張秉權認為,干支系統的建立要早於盤庚遷殷的時期,因為商代已經熟稔地使用干支。甲骨文中干支紀日往往只使用天干作為簡稱,這表明天干紀日可能是干支紀日的雛形,而地支起初並不用於紀日。中國古代神話説太陽有十個,這或許與天干紀日法的發明有關,與“旬”的概念緊密相連。

陳遵媫在《中國天文史》中提出,幹

| 天干 | 地支 |

|---|---|

| 甲 | 子 |

| 乙 | 醜 |

| 丙 | 寅 |

| 丁 | 卯 |

| 戊 | 辰 |

| 己 | 巳 |

| 庚 | 午 |

| 辛 | 未 |

| 壬 | 申 |

| 癸 | 酉 |

| 甲 | 戌 |

| 乙 | 亥 |

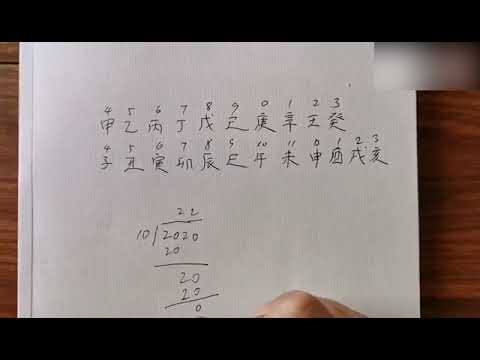

自遠古以來,天干地支就被用作年、月、日、時的符號,每一個天干地支都代表特定的時序。天干有十個,按照甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸的順序排列,而地支有十二個,按照子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、

延伸閲讀…

天干- 維基百科,自由的百科全書

十天干、十二地支、甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸、子、 …

延伸閲讀…

天干- 維基百科

天干_百度百科