東漢章帝建初四年(79年),朝廷召開白虎觀會議,由太常、將、大夫、博士、議郎、郎官及諸生、諸儒在白虎觀(洛陽北宮)陳述見解,「講議五經異同」,意圖彌合今、古文經學異同。

《白虎通義》作為官方欽定的經典刊佈於世,肯定了「三綱六紀」,並將「君為臣綱」列為三綱之首,使綱常倫理系統化,同時還把當時流行的讖緯與儒家經典糅合為一,使儒家思想神學化。

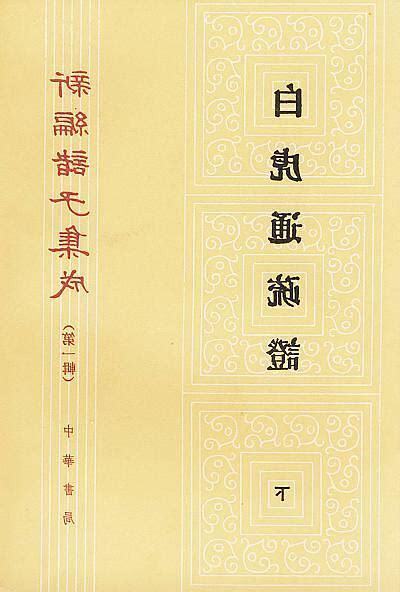

東漢章帝時期的白虎觀會議與《白虎通義》

在東漢章帝建初四年(公元79年),一次重要的學術會議在洛陽北宮的白虎觀舉行。這次會議旨在協調當今文經學與古文經學中的分歧。參與會議的有太常、將、大夫、博士、議郎、郎官等官方學者,以及諸生、諸儒等民間學者。他們就《五經》中的異同點進行了深入的探討。章帝親自主持會議,並最終裁決了這些經義的爭議。

這次會議的成果被整理成《白虎議奏》,由著名的史學家班固後來編纂成《白虎通義》,簡稱《白虎通》。該書共收錄了43條名詞解釋,為當時經學的統一奠定了基礎。《白虎通》主要以今文經學的角度進行論述,蔡邕曾獲得一份《白虎議奏》的賜本。清代學者陳立對《白虎通》進行了詳細的考證,著有《白虎通疏證》。

作為官方認可的經典,《白虎通義》對後來的社會倫理產生了深遠的影響。書中肯定了“三綱六紀”,並將“君為臣綱”置於首位,這意味著君臣關係被視為社會倫理的最高原則。同時,書中還將當時流行的讖緯學説與儒家經典相結合,使得儒家思想帶有了神學色彩。

白虎通義是一部重要的古代文獻,對於理解中國古代文化有著深遠的意義。在這部書中,作者詳細闡述了白虎的神話故事與象徵意義,以及對於宇宙和人類的影響。白虎被視為五方眾神之一,象徵著勇氣、力量和保護。這部書的內容對於中國古代文化研究有著重要的貢獻。

白虎通義的內容非常豐富,涉及到了中國古代神話、宗教信仰、藝術和文學等方面。其中,作者詳細描述了白虎與其他神祇之間的關係,以及白虎在各種文化表達中的重要性。這部書的研究對於理解中國古代文學和藝術具有重要的價值。

白虎通義的獨特之處在於它對於白虎意義的深入解讀。不僅僅是對於白虎的解釋,作者還探討了白虎在中國古代社會的影響以及它在人們心中的形象代表。這部書的研究不僅僅涵蓋了學術領域,同時也反映了人們對於白虎的崇拜和敬畏。

白虎通義的研究對於我們理解和欣賞中國古代文化有著重要的啟示。該書的觀點和深度研究,使得我們能夠更好地理解中國古代神話和宗教,並對中國古代文化產生更深刻的認識。白虎通義實在是一本不可或缺的經典之作。

延伸閲讀…

白虎通- 維基文庫,自由的圖書館 – Wikisource

白虎通- 維基百科,自由的百科全書