合約解除中的直接損失內涵探究

引言

合約解除時,違約方應承擔賠償責任,其中直接損失是必賠償的損失。本文將探討直接損失的內涵,並結合案例分析其適用標準。

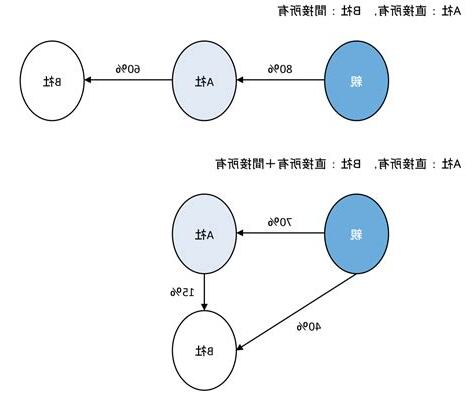

直接損失的界定

直接損失是指因解除合約而直接導致的財產損失,具有因果關係且是可預見的。其範圍包括:

- 信賴利益:履行準備過程中支出的必要費用(如場地、人員開支)。

間接損失的界定

間接損失是指因解除合約而喪失的預期利益,不包括在直接損失中。其範圍包括:

- 可得利益:履行合約後可獲得的利潤、報酬。

- 機會損失:因合約未履行而失去的低價購買等機會。

司法實務中的適用標準

司法實務中,直接損失的適用標準包括:

- 因解除行為與其導致的損害結果具有因果關係。

- 損失是現有的且可直觀衡量的財產損失。

- 不包括預期利益損失。

案例分析

- 最高人民法院 (2012):解除委託合約後,購買股權的價差損失不屬於直接損失。

- 西藏自治區高級人民法院 (2021):合約中約定的律師費用屬於可得利益,不屬於直接損失。

- 湖南省高級人民法院 (2020):解除委託合約後,受託人可以獲得的利益不屬於直接損失。

- 江西省高級人民法院 (2020):在履行委託過程中支出的必要費用屬於直接損失。

結論

直接損失的內涵是因解除合約而造成的必然性損失,旨在保護當事人的信賴利益。實務中,司法判例對其界定主要從因果關係、現有財產損失和不包括可得利益等角度進行分析。

直接損失與間接損失

直接損失是指因災害或事故而導致的具體財產損失或人員傷亡,可明確評估出具體的金額或價值。間接損失則是指由於直接損失而產生的後續經濟損失或社會影響,其影響範圍廣泛,且難以精確量化。

直接損失

| 類型 | 描述 |

|---|---|

| 財產損失 | 建築物、設備、存貨等財產的毀損、損壞或滅失。 |

| 人員傷亡 | 人員的死亡、受傷、殘疾或失蹤。 |

間接損失

| 類型 | 描述 |

|---|---|

| 營業中斷 | 因災害或事故導致企業無法正常營業所造成的損失。 |

| 供應鏈中斷 | 因災害或事故導致供應鏈受阻,造成企業無法取得原材料或提供產品。 |

| 生產力下降 | 因人員傷亡或心理創傷導致員工生產力下降。 |

| 信譽受損 | 因災害或事故導致企業信譽受損,影響客户信心。 |

| 市場機會損失 | 因災害或事故導致企業失去市場機會或競爭優勢。 |

| 社會影響 | 災害或事故對社會造成的影響,例如環境汙染、心理創傷、社會動盪。 |

直接損失與間接損失評估

直接損失通常可以透過財產清點、人員點名等方式進行評估,而間接損失的評估則較為複雜,需要考慮多種因素,例如:

- 營業中斷的時長和程度

- 供應鏈中斷的影響範圍

- 生產力下降的幅度

- 信譽受損的程度

- 社會影響的廣度

損失管理策略

為了有效管理直接損失和間接損失,企業可以採取以下策略:

- 風險管理:識別和評估災害或事故風險,採取預防措施。

- 應急計畫:制訂應急計畫,確保在災害或事故發生時能迅速採取應對措施。

- 保險:投保相關保險,轉移風險並彌補損失。

- 商業持續性計畫:制訂商業持續性計畫,確保在災害或事故發生時仍能維持基本業務運作。

- 社會責任:關注災害或事故對社會造成的影響,並採取適當的應對措施。

總結

直接損失和間接損失是災害或事故造成的不同類型的經濟和社會損失。直接損失易於量化,而間接損失則較為複雜。企業透過風險管理、應急計畫、保險、商業持續性計畫和社會責任等策略,可以有效管理損失並降低其對業務和社會的影響。

延伸閲讀…

間接損失

直接損失和間接損失的區別 – 華律網