紅耳鵯分類學上隸屬於雀形目、鵯科、鵯屬。

分佈於中國西藏東南部、雲南南部、貴州南部、廣西西南部、廣東,以及印度、尼泊爾、錫金、不丹、孟加拉國和中南半島地,紅耳鵯體長16-21釐米,體重23-38克。

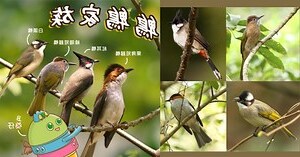

頭頂黑色,具聳立羽冠;眼下後方具紅色羽簇,因而得名。

耳羽頰下方同為白色,外圍黑色。

植物葉、芽、、種子食,吃昆蟲。

下體白色,胸側有黑色橫帶,尾下覆羽猩紅色。

虹膜棕色或棕紅色。

嘴黑色。

腳黑色。

紅耳鵯棲息於山和平原地區 雨林、季雨林,以及壩區村寨附近林緣、庭園、灌木叢中。

成羣活動,冬季集20~30只羣,多達百餘隻。

常集於樹上啄食。

性情。

喜歡高枝上高歌,鳴聲,略具韻律。

植物葉、芽、、種子食,吃昆蟲。

築巢於樹上或灌叢中。

每窩產卵3-4枚。

卵呈圓形、粉紅色。

孵化期14天左右,紅耳鵯是見留鳥。

喜歡結羣活動。

3-8月樹上築巢繁殖。

因有高聳冠羽,俗稱“髻冠”。

鳴叫聲“布比—、布比—”或“威-踢-哇”,廣東一帶作為觀賞鳥飼養。

白喉臀鵯外形和大小本種相似,但白喉臀鵯頭頂羽冠而不明顯,臉部銀灰色而不具紅白二斑,野外不難鑑別。

延伸閱讀…

紅耳鵯中國。

但幾十年來於人口增加、森林砍伐、環境汙染,是於該鳥羽色豔麗,善於鳴叫,食性雜,易於飼養,可作籠養鳥而遭捕獵,種羣數量顯下降,成百隻羣見到,應注意保護、控制獵捕;國外分佈 :國外分佈於尼泊爾、錫金、不丹、孟加拉國、印度、緬甸、泰國、越南、寮國東喜馬拉雅山中南半島以及馬來半島地。

野外鑑別特徵:小型鳥類,體長17-21cm。

額頭頂黑色,頭頂有聳立黑色羽冠,眼下後方有紅色斑,其下有一白斑,外周圍以黑色,頭部醒目。

上體褐色。

尾黑褐色,外側尾羽具白色端斑。

下體白色尾下覆羽紅色。

顴紋黑色,胸側有黑褐色橫帶。

白喉臀鵯外形和大小本種相似,但白喉臀鵯頭頂羽冠而不明顯,臉部銀灰色而不具紅白二斑,野外不難鑑別。

延伸閱讀…

形態特徵:前額頭頂黑色,頭頂具高聳黑色羽冠,眼後下方有一深紅色羽簇,形成一紅斑;耳羽和頰白色,於紅斑下方。

後頸、背尾上覆羽其餘上體棕褐色或土褐色,有標本具棕紅色羽緣。

尾暗褐或黑褐色,中央1-2尾羽外,其餘尾羽內翈具白色端斑,並向外側尾羽此白斑向外翈擴,直至整個端部。

兩翅覆羽背同色,飛羽暗褐色或黑褐色,外翈綴土色或土褐色。

頰、喉白色,且和頰部白色之間有一黑色細線,嘴基沿頰部白斑延伸到耳羽後側。

其餘下體白色或近白色,兩脅沾褐色或淡煙棕色,胸兩側各有暗褐色或黑色橫帶,下頸開始經胸側胸中部延伸,且形,後中斷於胸部中央,形成胸帶,尾下覆羽鮮紅色或橙紅色。

虹膜棕色、褐色、棕紅色或深棕色,嘴、腳黑色。

生活環境:村落、農田附近樹林、灌叢,城鎮 公園。

性活潑,呈10多隻羣活動,有時整合20-30多隻羣,有時見和臀鵯、臀鵯混羣活動。

整天多數時候喬木樹冠層或灌叢中活動和覓食。

善鳴叫,鳴聲,’布匹-布匹-布匹’或’威-踢-哇’聲音。

跳躍活動覓食,鳴叫。

體型:雄性體重26-40g,雌性28-43g;雄性體長175-210mm,雌性165-223mm;雄性嘴峯12-15mm,雌性12-15mm;雄性翅80-92mm,雌性81-98mm;雄性尾83-99mm,雌性81-100mm;雄性跗蹠19.5-24mm,雌性19-23mm。