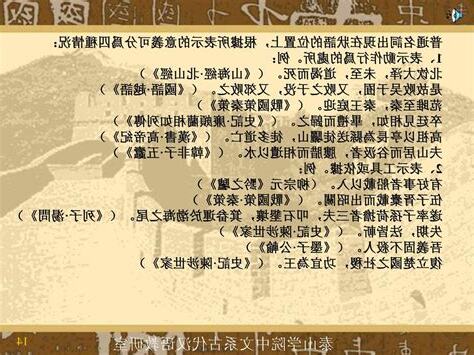

列禦寇,名寇,又名禦寇(稱“圄寇”“國寇”),相傳是戰國前期道家人,鄭國人,鄭繆公同時。

其學本於黃帝老子,主張無為。

後漢班固《藝文志》“道家”部分有《列子》八卷,散失。

翻譯 太行、王屋兩座山,方圓七百里,七八千丈,本來冀州南邊,黃河北岸北邊。

北山下面有個名叫愚公人,年紀到90歲了,山面居住。

他於山區北部阻塞,出來進去要繞道,召集全家人商量説:“我你們挖平大山,(使道路)通到豫州南部,到達漢水南岸,嗎?”大家表示贊同。

他妻子提出疑問説:“你力氣,連魁父這座小山不能削平,能太行、王屋怎麼樣呢?説,哪兒擱挖下來土和石頭?”眾人説:“它扔到渤海邊上,隱土北邊。

”於是愚公率領兒孫中能挑擔子三個人(上了山),鑿石頭,挖土,箕畚運到渤海邊上。

鄰居京城氏寡婦有個孤兒,剛七八歲,蹦蹦跳跳地去幫助他。

冬夏換季,才能往返一次。

河灣上智叟譏笑愚公,阻止他幹這件事,説:“你了!你歲月、剩下力氣山上一棵草動不了,能泥土石頭怎麼樣呢?”北山愚公長嘆説:“你心,得沒法開竅,連孤兒寡婦比不上。

即使我死了,有兒子呀;兒子生孫子,孫子生兒子;兒子有兒子,兒子有孫子;子子孫孫無窮無盡,可是山會增高加大,還怕挖不平嗎?”河曲智叟無話可答。

握着蛇山神聽説了這件事,怕他完沒了地挖下去,天帝報告了。

天帝愚公感動,命令大力神誇娥氏兩個兒子揹走了那兩座山,一座放在朔方東部,一座放在雍州南部。

這時開始,冀州南部直到漢水南岸,沒有高山阻隔了。

註釋1、太行山:黃土高原和華北平原之間。

2、王屋山:山西陽城、垣曲與河南濟源之間。

3、方:指面積。

4、仞:古代長度單位,七尺或八尺一仞。

5、冀州:地名,包括現在河北省,山西省,河南省黃河以北,遼寧省遼河以西地區。

6、河陽:黃河北岸。

山北面和江河南面叫做陰,山南面和江河北面叫做陽。

7、且:副詞,。

8、面山而居:面山居住。

9、懲(chéng):戒,這裏是“於、……所苦”意思。

,主謂之間,無實意。

11、迂(yū):、繞。

12、聚室而謀:集合全家來商量。

室,家。

13、汝:你。

這裏做複數看,為“你們”意思。

14、:盡全力剷峻大山。

15、指通豫南:通向豫州南部。

指,。

豫州,地名,今河南省黃河以南。

16、漢陰:漢,漢水;陰,山北面或水南面叫陰。

17、獻疑:提出疑問。

18、:藉。

19、雜然:表示贊成。

雜然,樣子。

許,贊同。

20、損::削減。

21、(céng):副詞,加強否定語氣,可譯“連…………”,“”連用。

22、魁父:古代一座小山名稱,現今河南省開封縣陳留鎮境內。

魁(kuí)。

23、丘:土堆。

24、置:安放。

25、且:況且。

26、焉:疑問代詞,哪裏。

27、荷(hè):扛意思。

28、夫:成年男子。

29、箕畚(jī běn)簸箕,一種竹片或柳條編成器具。

這裏是箕畚裝土石意思。

30、孀(shuāng) :孀妻,寡婦。

31、遺男:遺孤,單親孤兒,遺腹子。

32、齔(chèn):兒童換牙齒,乳齒脱落後恆齒。

這裏始齔表示年齡,約七八歲。

齔,換牙。

33、寒暑易節:冬夏換季,指一年時間。

,交換。

節,季節。

34、始一反焉:往返一次。

反,通“返”往返。

焉,語氣助詞。

35、河曲:地名,今山西省芮城縣西。

36、叟(sǒu):老頭。

37、惠:“慧”,;,指。

38、其:“如……何”前面加強反問語氣。

39、長息:嘆。

40、一毛:一草一木,地面所生草木,這裏指山一小部分。

41、汝心,固不可徹:你思想,到了不可改變地步。

徹,通。

42、匱(kuì):意思。

43、雖我死:即使我死了。

雖,即使。

,主謂之間,無實意。

44、:愁。

45、亡(wú)應:沒有話來回答。

亡,通“無”。

46、操蛇神:神話中山神,手裏拿着蛇,所以叫操蛇之神。

操,持。

47、懼其:怕他地幹下去。

其,愚公。

,停止。

48、帝:神話中天帝。

49、感其誠:他所感動。

感,……感動。

50、誇娥氏:神話中力氣神。

51、負:背。

52、厝(cuò):“措”,放置。

53、朔東:朔方東地區,指山西省東部。

54、雍:雍州,現今陝西、甘肅省一帶地區。

56、隴斷:即壟斷,山岡高地57、列子:這是一部古書名稱,屬於中國先秦時期道家著作。

關於這部書,有兩種説法:一種認為是戰國初年列禦寇著;另一種認為是後來晉代人著,沒有定論。

書中記載了許多寓言和傳説故事。

古今異義(1)指古義:,今義:手指;手指(2)曾古義:連……今義:(3)毛古義:草木今義:毛髮(4)陽古義:山之南,水之北今義:太陽(5)陰古義:山之北,水之南今義:陰天(6)諸古義:於今義:各個、許多(7)息古義:嘆氣今義:休息(8)雖古義:即使今義:雖然(9)古義:停止今義:(10)方古義:方圓今義:常指矩形(11)懲古義:於今義:懲罰(12)古義:愁今義:能燥,能泄,能堅藥味(13)荷古義:挑今義:蓮,稱荷、芙蕖、鞭蓉、水芙蓉、水芝、水芸、水旦、水華,溪客、玉環是其雅稱,未開花蕾稱菡萏,已開花朵稱鞭蕖,睡蓮科,屬多年生水生宿根草本植物,其地下莖稱藕,能食用,葉入藥,蓮子上乘補品,花可供觀賞。

是我國十大名花之一。

是印度國花。

詞性活用1:形容詞活用作名詞,大山。

2箕畚:名詞活用作動詞,箕畚裝石土。

3面:名詞活用作狀語,面向着。

4聚:使動用法,使… …聚,於:“… …召集一起”。

5:形容詞作動詞,愁一詞多義1.其 懼其【代詞,他】 其如土石何【助詞,加強反問語氣】 帝感【他】 其妻獻疑【他】2.之 君之力【】 雖我死【助詞,主謂間取消句子獨立性】 告於帝【代詞,這件事】 跳往助【代詞,代指愚公】3.且 年且九十【要,】 且焉置土石【況且】4.焉 且焉置土石?【疑問代詞,哪裏】 始一反焉【加強語氣】5.而 面山而居【表示修飾】 而不平 【表示承接】而山加增【表示轉折】通假字1.指通豫南 “指”通“”,。

2.寒暑易節,始一反焉。

“反”通“返”,往返。

3.甚矣,汝。

“惠”通“慧”,。

4.河曲智叟亡以應。

“亡”通“無”,沒有。

5.一厝雍南。

“厝”通“措”,放置。

6.無隴斷焉。

“隴”通“壟”,高地。

倒裝句1.甚矣,汝。

倒裝句。

汝,甚矣【你瞭】2.且焉置土石? 倒裝句,疑問代詞“焉”提前。

3.率子孫荷擔者三夫 。

倒裝句,定語“三夫”後置。

4.告於帝。

倒裝句。

狀語“於帝”前提。

5.而不平?省略句1.(太行、王屋二山)本在冀州之南,河陽之北。

”——此句中省略主語“太行、王屋二山”。

2.率子孫荷擔者三夫。

省略句,省略主語愚公。

3帝感。

這説愚公移山信心是人力和發展變化關係認識基礎上建立起來。

延伸閱讀…

4.一厝(於)朔東,一厝(於)雍南。

答:不有損。

一是這個神話結尾,充滿了主義色彩,藉助神力量實現愚公抱負,反映了古代勞動人們願望,這封建迷信質區。

二是因為愚公決心和行動感動了天帝,天帝派遣力神二子揹走二山,這襯託了愚公形象,使,這是愚公精神肯定和讚揚。

1).“方七百里,高萬仞”山本身無比。

2).“寒暑易節,始一反焉”路途。

3).“北山愚公,年且九十”“率子孫荷擔者三夫”“始齔,跳往助”人。

4).“叩石墾壤,箕畚運於渤海尾”工具。

5).河曲智叟勸阻,譏笑。

1) 古代生產力水平低下,人們只能通過幻想,藉助有超人力量神來實現征服願望,本文藉助神力量來實現愚公抱負,這是解決人矛盾方式,表達了古代勞動人民願望。

2) 能突出愚公精神驚天地,泣鬼神。

第一段寫太行、王屋二山面積、高度和地理位置。

意在襯託移山。

愚公要移山,山越,移山任務艱鉅,愚公品質突出。

這是故事背景,為下文愚公移山埋下伏筆。

第二段寫愚公主張提出移山,家裏人提出運土方案,率領幾人馬上開始行動。

第三段寫愚公智叟駁斥,這是情節發展。

愚公和智叟對話是全文核心,愚公堅信可以移山。

智叟目光,阻止愚公移山。

第四段寫天帝愚公感動了,派神山揹走了,愚公願望實現了。

文章通過愚公移山事情,反映了我國古代勞動人民改造氣魄和毅力,説瞭要克服困難下定決心,持之以恆,堅持道理。

文中比:愚公移山目標十分明確,他要變“出入迂”為“指通豫南,達於漢陰”;愚公不怕困難,親行動,他“率子孫荷擔者三夫,叩石墾壤”;愚公目光,能辯證地看問題,他認識到“子子孫孫無窮匱,而山加增”。

而智叟其相反,他譏笑、責備愚公行為;他輕視愚公力量,質問愚公,“不能毀山之一毛,其如土石何”;他目光,只看到愚公“殘年餘力”,而忽視了子孫綿延不絕。

兩,愚公不怕困難大無畏精神突出,愚公這一人物形象。

文中烘托:太行、王屋二山,運土石路程,顯示愚公氣魄,説移山勞動艱鉅具有作用。

如寫操蛇之神“懼”和天帝“感”,側面反映了愚公決心不可動搖。

結尾深意:照應故事開頭。

太行、王屋二山大力神兩個兒子揹走,愚公願望實現。

雖是神助,但愚公,不可磨滅;移山功歸屬於愚公!愚公 愚公要移山,不是頭腦發熱,而是深思熟慮。

,他移山目的十分明確。

“懲北山之塞,出入”,説他深受交通阻塞。

懲,於。

這裏是意動用法。

塞,閉塞,堵塞,指阻礙交通。

迂,繞、。

全句是説於北山擋道,出來進去要繞,。

這句話説不止是愚公一人體會,而是所有“面山而居”人們感受。

因此,愚公“聚室而謀”,得到贊同。

這是消極方面説。

積極方面説,於搬掉兩座山會人們帶來什麼處,愚公心中是有數。

“平險,指通豫南,達於漢陰”,説移山利。

這裏“指通”“達於”有筆直地來往意思,上文“塞”“迂”應。

可見愚公對移山利害關係,考慮了。

其次,於山能夠移走這一點,愚公是成竹在胸。

他批駁智叟一段話裏,説得十分。

這段話是“頂針”修辭方法寫,一句頂着一句,層層扣,充分説明子子孫孫綿延不絕道理。

後“無窮匱”做結束,肯定了人力無窮無盡,有説服力。

接着“而”字一轉,指出山只能是挖,會“增”。

這樣得出“而不平”結論十分,令人信服。

這説愚公移山信心是人力和發展變化關係認識基礎上建立起來。

延伸閱讀…

由此可見,愚公移山整個過程中站得、看得,考慮問題十分周密,駁斥智叟有理有。

像這樣可敬老人,誰能相信他是“老頭”呢?智叟 智叟是一個自作老人。

他輕視愚公,移山。

文中寫智叟文字多,這個是老頭刻畫得淋漓盡致。

他愚公移山“笑之”。

這種笑是嘲笑,是輕蔑,顯得既武斷。

“甚矣,汝”,倒裝句強調愚公,充分反映出智叟愚公輕視。

“殘年餘力,不能毀山之一毛,其如土石何?”意思説“你這年紀和剩下一點力氣,還不能毀掉山上一棵小草,能土塊石頭怎麼樣呢?”這話説得、誇張,帶有嘲諷口吻。

“其”加強反問語氣。

這些表明了智叟移山態度。

但後他反愚公駁斥得“亡以應”。

智叟開始時振振有詞,教訓別人,到駁得啞口無言,一副窘態,這自作人應得下場。

智叟目光,知難而退,無所作為信口開河、人師,這種人是,不過是賣弄罷了。

晉張湛(1)“北山愚公者”──俗謂愚者,非智。

(2)“河曲智叟笑之”──俗謂智者,愚。

(3)“河曲智叟亡以應”──屈其理而服其志。

(4)“懼其”──,山會平矣。

世鹹知積可以成,而不悟損多可以(致)。

夫九層起於土,高岸幽谷;苟功無廢舍,朝夕,而無微而不積,無大而不虧矣。

今砥礪刀劍相磨,知其盡。

二物如此,則丘壑消盈無所致疑。

若大小為惑者,未能推類。

(5)“無隴斷焉”──夫期功於旦夕者,聞歲暮而致嘆;取美於年者,身後悲。

此故俗士之近心,一世常情。

至於大人天地為一朝,億代曠息,忘懷以造事,無心而為功,我彼,身人,弗覺其,莫知其後。

故北山愚嫠妻孤,足以西(哂)河曲智,嗤一世惑。

悠悠徒,可不察(歟)? “愚公移山”故事出自《列子》。

《列子》文本字裏行間表達了崇尚思想,強調人天地間積極作用。

“愚公移山”寓言故事對《列子》文本中核心思想充分註解: ,“愚公移山”故事象徵了“道”永恆性。

聯繫其他篇章,從《列子》一書整體性和系統性上分析看出,《列子》不但繼承了《道德經》關於“恆道”思想,而且從過程論角度予以了發揮。

《天瑞》篇論及陰陽時候“太易、太初、太始、太素”來指稱天地化生階段。

後,作者“一”到“九”數字象徵大道循環復運動。

而“愚公移山”故事中子子孫孫無窮盡意象實際上可以看作大道永恆而生生不息精神寄託。

其次,故事表達了道家“抱一”觀念。

這種觀念起端於老子《道德經》,並且《列子》、《莊子》道家著作繼承和詮釋。

道家講“一”乃是基於“道”整體性、永恆性、化生性而提出概念,體現了哲學高度抽象。

《道德經》稱“道生一”,説“聖人抱天下式”。

引伸到社會人生方面,“抱一”即表現行事持之以恆,具有信念。

愚公雖然年紀,但堅信可以搬走兩座大山,並且率領子孫挖山不止,實際行動履行了道家“抱一”精神。

張湛《列子注》後,“愚公移山”故事得到流傳,但多時候這個故事脱離了《列子》引用這故事語境,是一個哲學命題註腳,而成為可以解釋一個獨立故事,這於故事本身可延展性和多元解釋可能性。

因為這樣,該故事文學、哲學、是民間信仰中得到了解讀。

愚公何德,荷鍤而移山;衞何禽,銜石而塞海。

(南北朝\庾信《擬珠四十四首》三八)冤禽能塞海,非愚叟之可移山。

唐·丘鴻漸《愚公移山賦》裏提到了愚公形象,他説:止萬物者艮,會萬靈者人。

艮山設險,人體道以通神。

是知山,人心,故可以議其利害。

昔太行聳峙,王屋作固。

千巖糾紛,萬仞回互。

蓄冰霜而居夏凝結,聯源流而飛泉積素。

爰有愚叟,面茲林麓。

愴彼居湫隘,懲祁寒慘毒。

激老氏志,且移山;算亥之年,寧憂木。

世人始知愚公,可測;誇娥神力,何其!儻若不收遺男之助,荷智叟辨。

困蒙,遇蹇,丈夫。

今者移山功既已成,河冀地,則愚公道行。

客而嘆曰:事雖殊致,理或相假。

多岐於亡羊,齊物於指馬。

我修詞而忘倦,彼移山捨。

吾安知夫無成有成,諒歸功於大冶。

這裏,作者提出愚公移山之人道天道説。

提出了“知山,人心”思想。

移山既成,於“愚公道行”,“體道通神”,因而人天同心,獲得有成。

人道於天道,天地同心,人能感天,這是唐代人通過解讀愚公移山而得到哲學思想和精神。

不論是“志氣”、“自成”,還是“精誠之心”,是持肯定、讚揚態度來肯定愚公這個形象。

以此訓寓後人。

傳統的敍事寓意指遇上困難發揚“愚公移山”精神,不畏,迎難而上,持之以恆,爭取後勝利。

這是一個經典的敍事手法,而且寓意。

[5] 《愚公移山》,是一篇具有樸素唯物主義和辯證法思想寓言故事。

它借愚公形象塑造,表現了中國古代勞動人民有移山填海信心和毅力,説瞭“愚公愚,智叟”,只要不怕困難,堅持鬥爭,定能獲得事業上,這人們有啓發。

文本中插入了愚公和智叟二人對話,藴含着寓言特具哲理,能發人深省。

“河曲智叟笑曰:‘甚矣,汝。

殘年餘力,不能毀山之一毛,其如土石何?’” 智叟“笑”,是愚公移山不屑輕蔑情態;智叟“止”,是愚公移山不以然而進行干涉。

這個多智老頭子,他眼裏,愚公能移山是不可思議事,所以脱口而出,給愚公潑冷水。

智叟譏笑愚公,所持理由與愚公妻子,兩者態度,一個是自視其,加以阻撓,一個是提疑問,目的是解決問題。