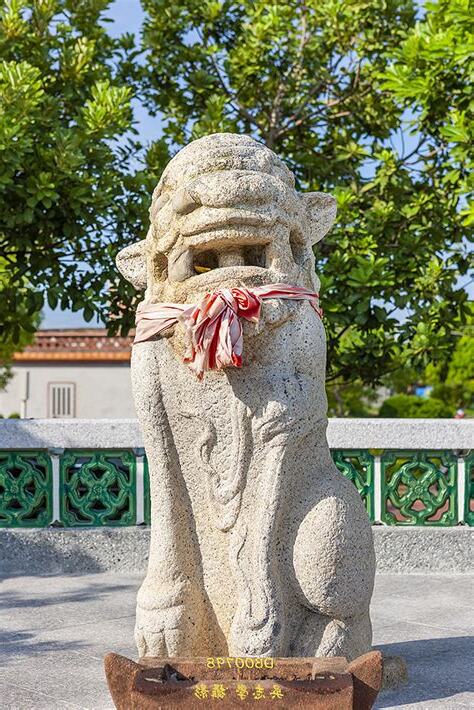

金門風獅爺, 金門的守護神。在唐朝時金門是個草木豐富的島嶼,隨著元朝開始伐木製鹽、經歷各朝代戰亂後,林木逐漸消失殆盡。在這樣的環境下,金門的先民從泉、漳州引入石獅辟邪的信仰,設置風獅爺以防風鎮煞。然而,風獅爺不僅靈驗於防風,還能鎮水患、防路沖、擋宅沖、剋蟻害等等。因此,金門的居民對於風獅爺懷有敬畏之情,並為其製作謝袍、祭拜供品,感謝其庇佑。由於其神秘而生動的故事,金門風獅爺成為獨特的信仰文化的象徵。

風獅爺的信仰與文化

唐代,金門島上樹木蒺藜,一片鬱郁葱葱。然而,隨著元朝的到來,人們開始大規模砍伐林木以製造鹽田,加上戰火的洗禮,草木漸漸凋零,裸露的土地在強勁的東北季風下變得飛沙走石。為了保護家園,先民從鄰近的泉州、漳州引進了信奉石獅辟邪的習俗。他們在聚落或是風勢強勁的地方立起風獅爺,希望能夠藉由其神奇的力量抵禦風煞,保護村莊與居民。

風獅爺不僅能防風,它還具有其他守護功能。它能夠鎮壓水患、擋住不吉利的道路沖擊、抵禦邪氣入侵家宅,甚至有驅除螞蟻害的作用。當地居民對風獅爺的信仰越來越深厚,如果家中的牛隻走失或遭竊,人們也會向風獅爺祈求幫助。一旦失而復得,為了表達感激之情,他們會為風獅爺製作謝袍,並供奉各種祭品。這些故事為風獅爺增添了不少神秘與生動的色彩。

| 地區 | 風獅爺數量 |

|---|---|

| 金沙鎮 | 41尊 |

| 金寧鄉 | 8尊 |

| 金湖鎮 | 13尊 |

| 金城鎮 | 6尊 |

風獅爺的起源據説可以追溯到漢朝的山越居民所信仰的神獸山貓爺。在五胡亂華時期,中國內陸戰亂頻繁,原本繁榮的江南地區也難逃戰火的波及,許多漢人不得不尋求避難之所。其中,一批船隻在東北季風的肆虐下幾乎翻覆,船上的居民急忙祭拜山貓爺神像,奇蹟般地平穩了風浪。這些漢人開始信奉這位神獸,並隨著時間的推移,將其形象從山貓改為獅子,形成了後來的風獅爺。

根據金門縣政府的統計,現存風獅爺共有68座,分佈在金門的四個鎮:金沙鎮41尊、金寧鄉8尊、金湖鎮13尊、金城鎮6尊。這些風獅爺的造型可能是從廟宇門口的石獅形象演變而來。獅子作為萬獸之王,自古以來就是中國文化中辟邪招福的象徵。

福建南部由於長達九個月的東北風季,風速高達每秒四公尺以上,對當地的自然環境造成了嚴重的破壞。據地方誌記載,金門原有多處林區,如雙乳山、豐蓮、鵲山和太武山,但由於元朝以來的伐林造鹽,以及後來的戰火焚林,加上鄭成功時期為了造艦而大量砍伐林木,這些因素加起來導致了嚴重的風害。為了對抗風害,當地居民創造了風獅爺的信仰,希望能夠保護自己的家園。

風獅爺不僅是金門的守護神,也是當地豐富文化的一部分。它的故事和傳説體現了人們對風調雨順、家宅平安的美好願望。儘管時過境遷,風獅爺的信仰仍然在金門島上留存,成為了地域特色的重要象徵。

金門風獅爺

金門風獅爺是金門地區一項傳統的民間表演藝術,亦是金門當地的特色文化之一。每年在正月期間舉行的金門風獅爺表演,吸引了大量的遊客和觀眾。表演中,人們穿戴著形狀各異、色彩繽紛的風獅爺服飾,進行跳舞、表演技巧等各種動作,充滿活力和熱情。

據傳,金門風獅爺的起源可以追溯到數百年前的明代。當時,金門地區正處於海上絲綢之路的重要位置,往來的商旅常常帶來了豐富的文化和藝術。風獅爺便是其中之一,起初是為了祈福和驅邪的儀式,後來逐漸發展成為一項形式多樣、充滿娛樂性的表演藝術。

金門風獅爺的服飾和表演形式各具特色。服飾上,它們以金門當地的文化和自然元素作為靈感,如石獅、龍等,同時加入了豐富的色彩搭配,使整個表演更具視覺效果。而表演上,跳躍、翻滾、拍打等各種動作,更是使人為之驚嘆,不僅要有身手敏捷的技巧,還需要與樂器音樂的節奏相配合,增添了表演的豪氣和動感。

而正月期間的金門風獅爺表演更是壯觀,各地的表演隊伍齊聚金門,互相切磋和競技。觀眾們傾聽著鼓聲和吶喊聲,目睹著風獅爺們在舞台上翩翩起舞,帶來了歡樂和喜悦的氛圍。

金門風獅爺表演不僅僅是一項娛樂活動,更是一種文化和價值的傳承。透過表演和傳統的舞蹈手法,我們可以更深入地瞭解金門地區的歷史和文化,同時也感受到了人們對於生活的慶祝和熱愛。

金門風獅爺是金門地區非常重要的文化象徵,代表著當地人民的勤勞、智慧和豪爽的性格。無論是表演者還是觀眾,都能在金門風獅爺的世界中感受到無盡的歡樂和激情。

如果你有機會來到金門地區,不妨欣賞一場精彩的金門風獅爺表演,近距離感受這種古老而又熱鬧的藝術形式,相信你會被它們的魅力和熱情所深深吸引。

延伸閲讀…

尋訪風獅爺

風獅爺- 維基百科,自由的百科全書