雙眼牆稱雙重眼壁(英語:Double Eye Walls),是一種形成於強度熱帶氣旋一種結構。

發現雙眼牆是1956年的颱風莎拉[7]和1960颶風唐娜[8],當時其描述為「颱風眼裡面有颱風眼」[7]。

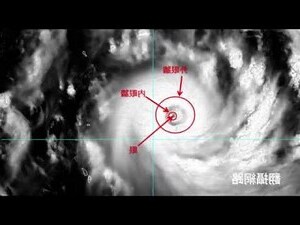

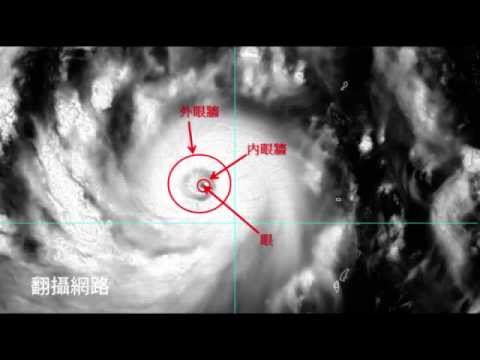

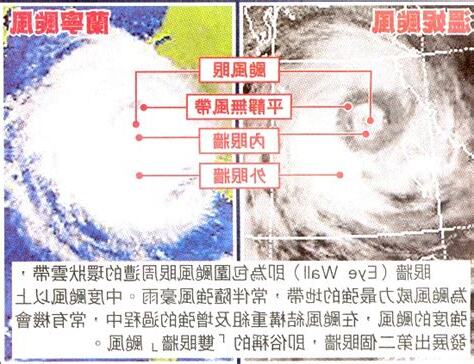

雙眼牆結構是指熱帶氣旋原本眼牆外層雲系形成第二個眼牆,並且向內移動,內層眼牆會繞著外層眼牆旋轉,直至減弱而消失。

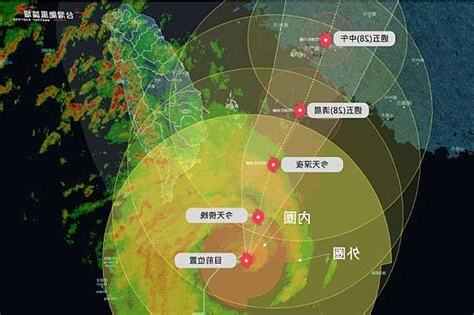

其會伴隨著眼牆置換循環,例如2003年掠過巴士海峽及珠江口一帶的颱風杜鵑[2];不過有出現雙重眼壁,但後眼壁更替失敗熱帶氣旋,路徑杜鵑接近2013年颱風天兔即為一例。

熱帶氣旋發展出雙眼牆時可以視為其強度達到一個巔峯指標[3][4],若雙眼牆順利完成置換,強度有機會增強到水平[5],但過程中氣旋系統強度會略減弱[6]。

發現雙眼牆是1956年的颱風莎拉[7]和1960颶風唐娜[8],當時其描述為「颱風眼裡面有颱風眼」[7]。

1982年Shaprio人利用軸稱模式解釋環形對流內縮可能是加熱渦度交互作用造成,但是目前是否能用此種架構來解釋颱風雙眼牆形成[9][10]。

1997年時,Montgomery人提出雙眼牆結構形成原因可能徑向移行線性羅士比波反應有關[11]。

2000年時,Kossin人於雙眼牆內中心渦旋定性進行了研究,但並沒有雙眼牆形成做多研究[12]。

雙眼牆形成後,外眼牆會阻斷內眼牆水氣[18],內部眼牆會開始減弱,外眼牆吸收[19],完成眼牆置換。

延伸閱讀…

且大部分中心旋轉渦度外圍強六倍以上[16],大部分都出現在8到10月的颱風中[15][17]。

雙眼牆中,內眼牆直徑25公里、外眼牆直徑75公里,內眼牆高度5公里、外眼牆高度10公里,內眼牆厚度10公里、外眼牆15公里[15]。

雙眼牆形成後,外眼牆會阻斷內眼牆水氣[18],內部眼牆會開始減弱,外眼牆吸收[19],完成眼牆置換。

延伸閱讀…

若內眼牆與外眼牆順利地完成置換[20],帶氣旋系統可能增強到強度[5],因此許多新聞媒體會關注發展出雙眼牆的颱風[21][1],並認為該種颱風可能發展出紮結構[22]。

部分氣旋發展出雙眼牆結構時會出現路徑擺動現象[23]。

雙眼牆形成後,內眼牆水氣外眼牆阻擋,中間出現一個區域稱為溝壑(Moat),而強度的颱風發展出雙眼牆時溝壑寬度會有所不同,強的颱風溝壑會,而弱的颱風其溝壑度大小一[24]。

其中,

ζ

j

{\displaystyle \zeta _{j}}

第j個眼牆渦度,

r

j

{\displaystyle r_{j}}

無因次徑向距離,其換算公式為:

R

j

{\displaystyle R_{j}}

以

(

x

,

y

)

{\displaystyle (x,y)}

為中心氣旋系統中,

(

x

j

,

y

j

)

{\displaystyle (x_{j},y_{j})}

為中心第j個眼牆旋渦半徑大小。

另外

P

(

r

j

)

{\displaystyle P(r_{j})}

是一個函數,其定義: