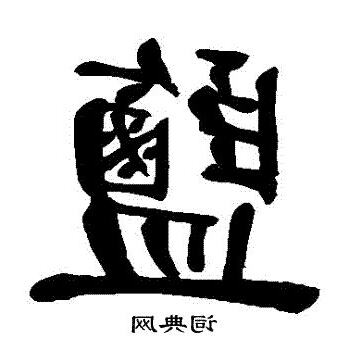

沙頭角鹽寮下村舊貌。該村昔日是貼著鹽田壆而建村,於一九九七年前清拆。

歷史上,香港的鹽田面積褒廣,西起屯門,東達西貢,北至沙頭角,南到大嶼山,中間接連整個九龍半島海岸線。而今日的觀塘,其名稱正是蜕變自南宋時廣東十三個鹽場之一的「官富場」,由此可知,產鹽與香港實有著千絲萬縷的關係。然而,要在二十一世紀説香港製鹽,實難免有點明日黃花之嘆,因為自上世紀中業以後,本地造鹽業已趨式微,像較大規模的大澳鹽田,經過三十年代的全盛期,在六十年代以後便逐漸停產,新一代若想瞭解那古老的生產活動,就只得從老照片中去憑弔。可幸的是,鹽業雖已離我們遠去,但其文化卻並未在香港的民俗版圖中消失,像香港不少地名就留有一個鹽字,這都是昔日鹽區的遺蹤;另外,香港目前最少仍有四處鹽田遺址,分別在大澳和西貢,也可作實地考察之用。翻一翻地圖,香港地名中有鹽字的有:這些地方,最著名者為大澳,留下的歷史也最多,而當地人更乾脆把地名叫鹽田。至於青衣的鹽田角和大埔的鹽田仔(今三門仔)則因環境變化大

鹽的利潤高得驚人,據史料記載,公元1197年,因大嶼山蜑民私自制鹽及銷售,問題嚴重,最終導致官軍與民兵交戰,以三百多鹽民被殺告終,這一幕是香港製鹽史上最血腥的事件。清朝以後對大澳鹽田的記載,最早可追溯到乾隆年間建立護鹽圍(壆),此後就幾乎沒有記錄。

沙頭角鹽寮下村舊貌。該村昔日是貼著鹽田壆而建村,於一九九七年前清拆。

歷史上,香港的鹽田面積褒廣,西起屯門,東達西貢,北至沙頭角,南到大嶼山,中間接連整個九龍半島海岸線。而今日的觀塘,其名稱正是蜕變自南宋時廣東十三個鹽場之一的「官富場」,由此可知,產鹽與香港實有著千絲萬縷的關係。然而,要在二十一世紀説香港製鹽,實難免有點明日黃花之嘆,因為自上世紀中業以後,本地造鹽業已趨式微,像較大規模的大澳鹽田,經過三十年代的全盛期,在六十年代以後便逐漸停產,新一代若想瞭解那古老的生產活動,就只得從老照片中去憑弔。可幸的是,鹽業雖已離我們遠去,但其文化卻並未在香港的民俗版圖中消失,像香港不少地名就留有一個鹽字,這都是昔日鹽區的遺蹤;另外,香港目前最少仍有四處鹽田遺址,分別在大澳和西貢,也可作實地考察之用。翻一翻地圖,香港地名中有鹽字的有:這些地方,最著名者為大澳,留下的歷史也最多,而當地人更乾脆把地名叫鹽田。至於青衣的鹽田角和大埔的鹽田仔(今三門仔)則因環境變化大

鹽的利潤高得驚人,據史料記載,公元1197年,因大嶼山蜑民私自制鹽及銷售,問題嚴重,最終導致官軍與民兵交戰,以三百多鹽民被殺告終,這一幕是香港製鹽史上最血腥的事件。清朝以後對大澳鹽田的記載,最早可追溯到乾隆年間建立護鹽圍(壆),此後就幾乎沒有記錄。

鹽寮下曾於二次世界大戰前生產海鹽,但隨著時間的推移,鹽田已變成新填地,而昔日居住在鹽田壆上的鶴佬漁民,則已搬遷至附近的公共屋邨,他們是鹽場歷史的見證者。鹽灶下則是一個客家村落,張黃林三姓聚居,有説他們的祖先從事曬鹽業,但由於附近鄉民興建大壆,導致淺灘的海潮漲落受阻,該處製鹽業很早便衰落。

延伸閲讀…

鹽寮下曾於二次世界大戰前生產海鹽,但隨著時間的推移,鹽田已變成新填地,而昔日居住在鹽田壆上的鶴佬漁民,則已搬遷至附近的公共屋邨,他們是鹽場歷史的見證者。鹽灶下則是一個客家村落,張黃林三姓聚居,有説他們的祖先從事曬鹽業,但由於附近鄉民興建大壆,導致淺灘的海潮漲落受阻,該處製鹽業很早便衰落。

延伸閲讀…

西貢的鹽田仔是另一個以鹽命名的地點。這是一個遺世獨立的客家村,鹽田位於小島的港灣之內,面積約六畝。島上的鹽業始於